2月に入り、2年生の漢字もそろそろ総まとめの時期になってきました。

1年生で習った漢字80字、2年生で習った漢字160字、合計240字を習ったことになります。

でも宿題で持って帰ってくる漢字の総まとめのプリントで、1年生で習った漢字を忘れてしまっていることってあるんですよね。

あとは、漢字はわかるけど送りがながわからない場合とか。

目次

わからない漢字があれば漢字ドリルを引っ張り出してきていたけれど・・

今まではわからない漢字があれば、漢字ドリルを引っ張り出して調べていました。

だからそうたの机には、1年生の漢字ドリル2冊もしっかり本立てに入っています。

漢字ドリルは、わからないなりに漢字を何となく覚えていて、見たら「あ〜コレコレ!」とわかる場合はすごく役に立つんです。

でも本当にさっぱりどんな漢字だったかも忘れてしまった場合は、調べてプリントに書くまで本当に時間がかかる・・。

私自身、国語辞典は本のような感覚で読んでいた人なので、このタイミングでそうたに国語辞典の使い方を覚えてもらおうと企みました。(o^皿^)\ニパッ♪

わからない漢字を国語辞典を使って調べてみる

漢字そのものがわからないのであれば漢和辞典の方がいいのかもしれません。

ただ今後学校でもよく使うのは国語辞典だろうと思い、少し前に旦那の実家で、義妹の使っていた国語辞典をもらってきていたので、さっそくそうたと一緒にいくつか調べてみました。

やっぱり辞書の引き方って慣れないと難しいよね。

わからない漢字を見つけることは出来たけれど、同時に困ったことも判明。

国語辞典の小型版は字が小さくて読みずらい

恐らく義妹が中学校くらいで使っていた国語辞典ようで、小型版の小さいサイズだったんです。

私もまだまだ老眼ではありませんが、字が細かくて久々に目がショボショボしました。

大きめの国語辞典はないかな〜と調べていたら、学研の新レインボー小学国語辞典(ワイド版)が良さそうでした。

国語辞典をもっと身近な存在にしたい

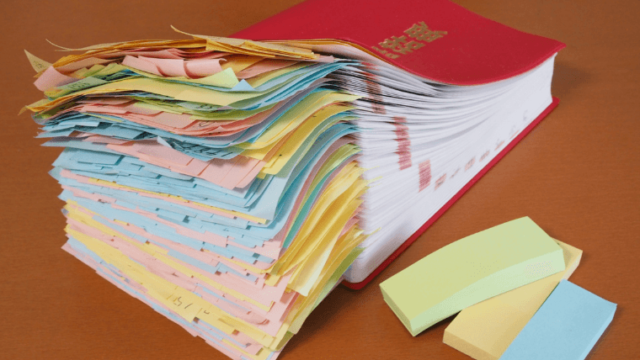

様々な方のブログを読んで見たら、小学1年生とか幼稚園から『国語辞典を使って言葉を調べて付箋を貼る』と言う事をしているお子さんもいるようですね。

羨ましい・・ところはあるけど、その子によって興味が出てくる時期は違うからね。(と自分に言い聞かせておく)

今回そうたと一緒に国語辞典を引いてみたら、嫌そうな素振りを見せなかったので、案外すんなり馴染んでくれそうかも?!(あとは国語辞典の大きさだけかな)

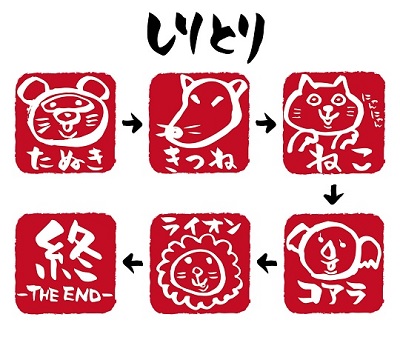

今回調べてみたら辞書引き用の付箋もあるようで、興味が湧きました((o(´∀`)o))ワクワク

こんな感じで調べた言葉に付箋をつけておく勉強法のようです。