今そうたは、週に1回1時間の療育(外来療育)を受けています。

保育園の担任からの指摘から、実際に療育を受けるまでの流れを時系列でまとめてみました。

目次

検査を受けることになった担任の一言

やっぱりそうた君は、他の子と比べて正直できないことが多いです。

絵画教室でも、そうた君にだけ補助の先生をつけている状態で・・・

それにこのクラスでも親が子供の発達を気にして検査を受けている子もいますし。

一度検査受けてみませんか?

何も無ければ、それはそれでいいことですし。

(1年様子を見てきたけど十数年保育士として、子供たちを見続けている先生がそこまで言うならやっぱり・・・検査を受けた方が、そうたのためなのかな。)

お願いします。。。

親の私自身も今まで通っていた保育園よりも、ぐっと先生と親子の距離感の近い保育園に戸惑っていました。

担任の先生との1年間の連絡帳のやりとりについては、こちらの記事もあわせてお読みください。

検査などを受けることになった流れ

検査の合意と連絡 (3月はじめ頃)

担任の先生と母親で検査を受けることの合意

↓

保育園から市の保健センターに連絡

↓

保健センターから母親に連絡あり

ここまでで、10~15分というスピーディーな連絡

これから保育園に書類を送るので、先生からもらって記入後、先生に渡してください。

書類は専門の先生に見てもらって、その後保育園で先生・保護者・保健センターのもの・専門の先生(臨床心理士)とで面談をします。

面談の日程は、追って連絡しますね。

ASIST学校適応スキルプロフィールシート記入と提出 (3月はじめ頃~中旬過ぎ)

今回渡された書類は、ASIST学校適応スキルプロフィールシートというもの。

提出までに2~3週間ほど、十分過ぎるくらいの時間をいただき書類を記入しました。

ただ・・事前の書類としていただいた子供の対象範囲が、幼児~中学生までと幅広いことにビックリ!!

例えば

- つかまらずに、階段を降りられますか?

という質問があったと思えば、

- ひとりで靴紐を結ぶことができますか?

といった具合に、質問も幅広すぎ(笑)

結果的に、「わからない」「できない」といった項目にチェックせざる終えない状態でした。

書類を保育園に提出し、専門の先生(臨床心理士)が、両親・担任の書類をとりまとめて、後日面談の日程を調整し、いざ面談へ。

5歳児クラスに進級し、1回目の保育園での面談(4月半ば)

臨床心理士の先生がお忙しく、書類提出から面談まで約3週間~1ヶ月かかることに。

面談出席者 (7名)

母(わたし)

義理の父(そうたの祖父)

園長先生

5歳児担任(現在の担任)

4歳児担任(書類を記入してくれた、前の担任)

保健センターの方

臨床心理士の先生

よくある面談は、母親のみ・父親のみもしくは両親の出席が一般的らしいです。

そんな中、わたしは義理の父(そうたの祖父)にも出席をお願いしました。

今回の面談では、

- ASISTプロフィールシートの結果

- 母親・義理の父(そうたの祖父)・担任それぞれが気になっているところ

- 検査結果とそれぞれの気になる点を踏まえた上での、臨床心理士からの提案

を中心に、1時間ほど話し合いをしました。

保育園でのこまり感の原因をはっきりさせるため、WISC-Ⅳ(ウィスク・フォー)の検査を実施することで、本日の面談は終了しました。

保育園でWISC-Ⅳ(ウィスク・フォー)の検査(4月末)

お昼寝の時間 約2時間をつかって、WISC-Ⅳ(ウィスク・フォー)の検査をしたようです。

WISC-Ⅳ(ウィスク・フォー)の検査には母親は出席せず、保育園と保健センター・臨床心理士の先生とで行いました。

臨床心理士の先生を『問題(を出してくれる)の先生』と言っていて、楽しかったとそうた本人も話していました。

2度目の保育園での面談(5月半ば)

今回の面談では、WISC-Ⅳ(ウィスク・フォー)の知能検査結果を元に

- どのへんが凸凹しているのか

- 弱い部分をどのようにして伸ばしていったらいいか

- 近隣の対応施設(児童発達支援センターなど)の紹介

を中心に、1時間ちょっと話し合いをしました。

(というのが精一杯でした)

ただ、そうた君の将来のために前向きに検討してもらえたらと思います。

とりあえずどんなところか見学に行ってみますか?

訓練(療育)ができる児童発達支援センター(児童デイサービス)に空きがあるかどうかも含めて、保健センターの方に確認してもらい連絡をもらうことにしました。

次回の面談は、年が明けての3月頃。(小学校入学直前)

療育を受けさせるべきか、家族会議

わが子に療育が必要だなんて・・・

母(わたし)、父(主人)、義理の父(祖父)、義理の母(祖母)のそれぞれが、それぞれにショックだったと思います。

何もせずにあの時やっておけば!と後悔するより

少しでも伸びる可能性があるなら、その可能性に賭けよう!!

最終的に、療育を受ける方向で話を進めました。

保健センターの方からの連絡

ぜひそうた君も一緒に参加して欲しい。

と児童発達支援センターの先生もおっしゃっているので、午前中の見学でも構いませんか?

主人にも見学に参加して欲しかったので、見学候補日の中から主人が休みの日を選びました。

そして児童発達支援センター(児童デイサービス)で療育の空きがあり、療育が可能な曜日が当時わたしが働いていた職場の休みと一緒でビックリ!!

児童発達支援センターに見学・顔合わせ(5月末)

児童発達支援センター(児童デイサービス)で、保健センターの方と待ち合わせ。

今回は、そうた・母(わたし)・父(主人)・保健センターの方の4人で伺いました。

児童発達支援センターの担当の先生に案内され、施設内をウロウロ。

説明を聞き、簡単な書類の記入をして、1回目の療育の日を決めました。

そうたは途中から子供たちと一緒に、リトミックや低いバーをジャンプしたり、けんけんぱをして、楽しく過ごしていました。

子供たちの中に前の保育園の同級生を見つけたのも、すぐに溶け込めた要因かもしれませんね。

保育園と同様に、児童発達支援センターも机に向かってお勉強をするところと思っていたそうたは、面食らっていたようです。

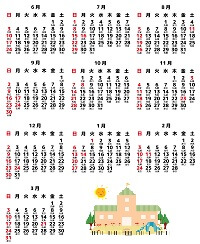

週1回 1時間の外来療育の開始(6月半ば~)

祝日や用事のある日以外は、週1回 1時間児童発達センター(児童デイサービス)に外来療育に通っています。

用事があって利用できない時は、前週の利用時か急な場合は当日の午前中をめどに利用キャンセルの連絡をいれるようにしています。

また児童発達支援センターは、小学校入学前の未就学児までしか通えないので6月半ば~翌年の3月末までの利用となります。

実質9ヶ月の利用ですね。

この9ヶ月でどれだけ伸びるのか、楽しみにしているところです。