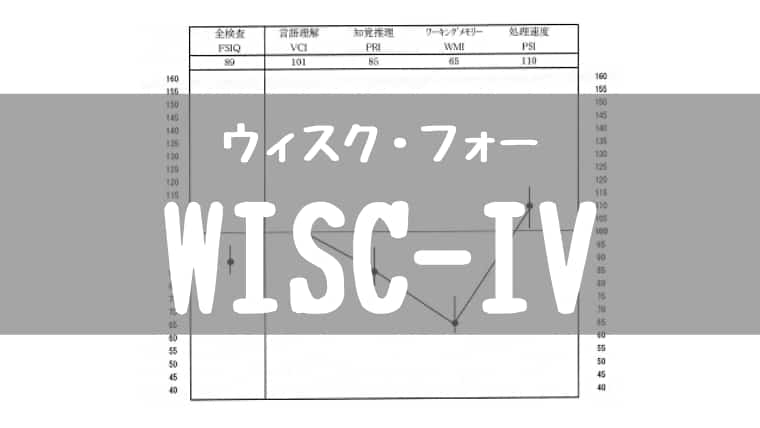

5歳児クラス(6歳)4月半ばに行われた1回目の面談から約2週間後、保育園のお昼寝の時間を利用してWISC-IV(ウィスクフォー)の検査が行われました。

その1ヵ月後(5月末)、2度目の面談です。

今回はWISC-IV知能検査の結果と、臨床心理士の先生からの提案がありました。

結論から言うと児童発達支援センター(児童デイサービス)での療育を進められました。

- 話を聞いているようで聞いていない原因

- どれだけ発達が凸凹しているのか

実際の検査結果の資料と臨床心理士の先生のコメントとともに載せています。

目次

WISC-IV(ウィスク・フォー)知能検査とは?

- 検査内容:世界でも広く利用されている代表的な児童用知能検査

- 対象年齢:5歳0カ月 ~ 16歳11カ月

- 実施時間:60分 ~ 90分

- 検査項目:10個の基本検査と5個の補助検査で構成

5歳以下の場合はまた違う方法で検査を行うようです。

そうたは5歳7ヶ月での検査受診となりました。

どんなことがわかるの?

- 全検査IQ(FSIQ)

全般的な知的水準

- 言語理解指数(VCI)

言語の理解や表現、思考の能力(話す)

- 知覚推理指数(PRI)

見て記憶したり思考したりする能力(目で判断する)

- ワーキングメモリー指数(WMI)

作業中の一時的な記憶の能力(耳で聞いて覚える+操作する)

- 処理速度指数(PSI)

視覚的な情報を用いて作業するスピード(目で操作する)

得点が低ければ問題で、得点が高ければ問題ない・すごいというわけではありません。

得点が低すぎても高すぎても、本人にとって困り感の原因になることがあります。

上位2%のIQ(知能指数)を持つ人たちのみが参加できる国際グループに、MENSA(メンサ)があります。

入会にはテストを受け合格しなければいけないようですが、お子さんによってはWISC-IVの検査結果次第でテストを受けてみるものいいかもしれませんね。

そうたのWISC-IV(ウィスク・フォー)検査結果

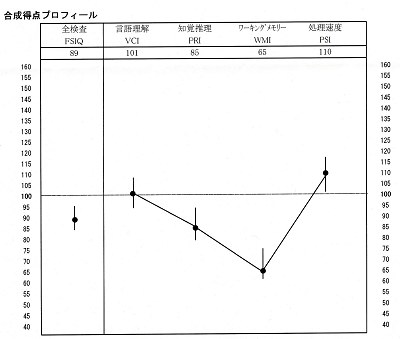

検査結果はこのようになりました。

| 合成得点 | パーセンタイル順位 | 信頼区間(90%) | 記述分類 | |

| 全検査IQ(FSIQ) | 89 | 23 | 84-95 | 平均の下~平均 |

| 言語理解指標(VCI) | 101 | 53 | 94-108 | 平均 |

| 知覚推理指標(PRI) | 85 | 16 | 79-94 | 境界線~平均 |

| ワーキングメモリー指標(WMI) | 65 | 1 | 61-75 | 非常に低い~低い |

| 処理速度指標(PSI) | 110 | 75 | 101-117 | 平均~平均の上 |

- 評価点合計

検査で得られた純粋な点数

- 合成得点

100を平均とし、その上下のばらつきを見て発達水準を推定すること

- パーセンタイル順位

検査項目について100人のうち下から何番目か、という指標

例えば パーセンタイル順位が「23」の場合100人のうち下から23番目ということになる

- 信頼区間(90%)

測定値の信頼度と推定される数値の幅

例えば FSIQ(全検査IQ)=89 90%信頼区間 FSIQ=84~95の場合

FSIQは89でしたが、信頼度は90%で、84~95の間に位置すると推定されるということ

「本当は見せられないんだけどね・・・」

と話の流れ上必要だったため上のグラフとは別の下位検査のグラフも見せて頂くことが出来ました。

でも何が何だかよくわからなくてあまり記憶に残っていないんですよね。

もうちょっとしっかり見せてもらっておくべきだったかな。

全体的な知的発達水準

得意な部分と苦手な部分との差が大きくあり、この差が現在のそうた君の生活上での困ったことに結びついている可能性が考えられます。

認知面、処理プロセスなどの特徴

生活に根付いたような事象を表現することも十分にできています。

自分の言いたいことを伝えるための語彙、ジェスチャーを交えながらでも伝えたいという意思は十分にありそうです。

理解が不十分なままで確認もすることなく教室の場面で先生の指示が聞けていないように見えるときは理解が不十分である可能性が考えられます。

聞いて覚えている力・ワーキングメモリ指標が低値であることも、聞けていないというよりも検査者(臨床心理士の先生)の指示の理解不十分のほうがありそうです。(③)

(検査用紙を見せながら)

例えば【蝶と蜂】。こちらが予想していた答えは【昆虫】など大きいくくりでの仲間分けだったのですが

そうた君は【どっちも脚が6本】と答えました。

後は【船とバス】。【乗り物】というような答えを予想していたのですが、そうた君は【どっちも煙が出るよね~】と答えてくれました。

恐らく船の煙突からの煙。バスのマフラーからの排気ガスの煙だと思われます。

そうた君の中での仲間分けは大きいくくりではなく、そうた君基準の独自の仲間分けでしか出来ていないようです。

(また違う検査用紙を見せながら)

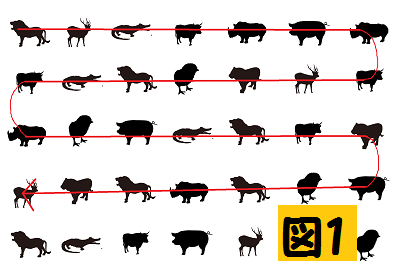

きちんと整列された図であればそのように目で追うことは出来ました。(下記・図1)

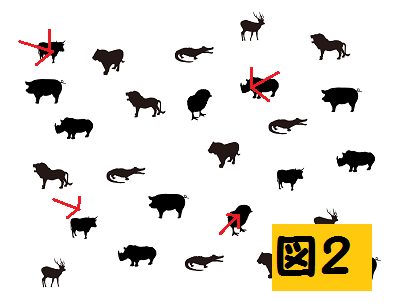

でもバラバラぐちゃぐちゃに並べられている図ではどこから見ていいのか分からず、あっちこっちと目線が飛んでいました。(下記・図2)

※図1・図2共にイメージ図です。

※図1・図2共にイメージ図です。

今後の方針と内容

また余裕があるときにはどう理解したかについて言葉で述べてもらうなどの確認が出来ると更に良いでしょう。

2)仲間になる言葉は積極的に覚えていきましょう。(①②③への対応)いろいろな仲間のくくり方があります。感覚的には何となく仲間にくくれるのですが、ことばで表す手間をかけてみましょう。

3)どこに注目してみるか、見るポイントを示してもらいましょう。(④⑤への対応)

4)経験したことがうまく身に付くタイプです。さまざまな経験を積むこと、積んだ経験を振り返って表現してみることに挑戦してください。自分でいろいろな経験を積んで成功体験に結びつけるような手順を踏んでいく手間をかけてあげることがこの時期には自信につながる大切なことです。

また運動能力も伸びる時期です。まず体の中心から細かい動きへと広げていきたいのでいきなり細かい動きを鍛えようとせず、身体全体を使った遊びや動きを楽しめるようにしてみてください。

成功体験を増やし運動能力を伸ばすためにできること

- ビジョントレーニング(目の動きのぎこちなさを解消)

- 感覚統合(身体の動きのぎこちなさを解消)

この2つを重点的に行っていくのがいいと思います。

もしお母さんさえ良ければ、専門機関の紹介も出来ますけどどうしますか?

・・・もちろん強制じゃないしどういうことをしているのか見学だけでもいいのでどうですか?

・・・お願いします。

- 近隣の児童発達支援センターで外来という形で感覚統合の療育を行うことができる(1週間に1回)

- 車で片道1時間くらいの施設でビジョントレーニングの療育を行うことができる(1ヶ月に1回)

ビジョントレーニングの施設は良い先生が揃っているとのことでしたが、月に1回とはいえ片道1時間かけていくのは現実的ではないことと、面談後に近隣の児童発達支援センターでもビジョントレーニングは対応できるとの回答を頂いたので、療育を行うのであれば近隣の児童発達支援センター1ヶ所で行おうと考えていました。

保健センターの方と後日近隣の児童発達支援センターで見学に伺う方向で、調整をして頂き2回目の面談は終了しました。

ビジョントレーニングについてはこちらの記事をあわせてお読みください。

面談後、帰り道で祖父からの一言

近隣の児童発達支援センターに見学に行くという療育に前向きな方向で面談は終わったはずなのですが・・・

帰り道に祖父(義理の父)からこんな一言が。

そうたは普通だと思うし、別に深刻に考えるほどじゃない。

もうちょっと考えてみなさい。

そういえば面談の際にあまりいい雰囲気を出していなかった祖父(義理の父)。

今まで見ず知らずだった臨床心理士の先生、保健センターの方、それに保育園の園長先生や担任の先生のみんながそうた1人のために、そうたの感じている困り感を取り除くためにはどうしたらいいか、自信をもって僕にもできるんだ!と思ってもらえるためにどうしたらいいかみんなが考えて時間をとってもらって前向きに歩き出そうとしている矢先の出来事に私は本当に本当に泣きたいくらいショックでした。

心理検査の結果はオンリーワンの取扱説明書になる

そうた本人の困り感って周りに目に見えてわかるわけではないし、どう困っているかはそうた本人にしかわかりません。

そうたが療育を受けることになって数ヵ月後、私は32歳の時にADHDと診断を受けました。

WISC-IV(ウィスクフォー)の大人版である、WAIS-III(ウェイススリー)の検査も受けました。

ADHDと診断された私のWAIS-IIIの検査結果については、こちらをあわせてお読みください。

原因がわからなかったそれまでは

【何で自分だけ出来ないんだろう?】

【努力が足りないからかな・・・】

【頑張っているのに出来ない】

【自分は何をやってもダメなんだ・・・】

と子供の頃から積み重ねてきた自分へのダメだしで自己肯定感、自尊心のとても低い人間になってしまいました。

そうたには私のようになって欲しくない。

今回そうたが受けたWISC-IV(ウィスクフォー)の結果は、そうたオンリーワンの取扱説明書になりました。

自分にはこういう傾向があるからこうした方がいい、それがわかれば先回りして対処することだって簡単ですよね。