新型コロナの休校の影響で、そうたの学校では夏休み明けの2学期からかけ算(九九)の勉強が始まりました。

1年生の個人懇談でも、『2年生の勉強の山場は かけ算』と言われていました。

10月末の現段階で授業ではかけ算を一通り習い終わったようですが、あとは1〜9の段を1つずつスラスラ言えるかのテストが残っているようです。(そうたは7・8・9・1の段が残っています。)

今回は我が家のかけ算の取り組み方と、すららコーチから教えてもらったかけ算の覚え方のポイントについても併せて紹介したいと思います。

目次

自宅でかけ算を本格的に覚え出したのは、夏休み終了1週間前

今年は夏休みが短かったので、正直1学期に習った勉強の復習があまり出来ませんでした。

それ以上に個人懇談や配布プリントで2学期に入ったら、かけ算の勉強をするというアナウンスがあったので、夏休み中に少しでもかけ算を覚えさせたかったんです。

すららを使って1学期に習った復習もそこそこに、夏休み終了1週間前になってようやくかけ算の予習に手をつけました。

親の本心を言えば、もう少し余裕を持ってかけ算の勉強をしたかったんですが、3週間という短い夏休みを考えれば、頑張ったほうかなと思います。

夏休み以降のすららの学習内容は、ほとんどかけ算のみ

すららの学習内容で、国語の漢字は小学校高学年からようやく対応してきたようですが、低学年の漢字はまだ未対応。

そのため今のそうたの国語の学習内容は、文章を作ることを重きに置いています。

かけ算をどれくらいで覚えられるかわからなかったので、国語の勉強は一時中断し、かけ算(算数)の勉強に時間を充てています。

すららコーチに教えてもらった、かけ算の学習ポイント

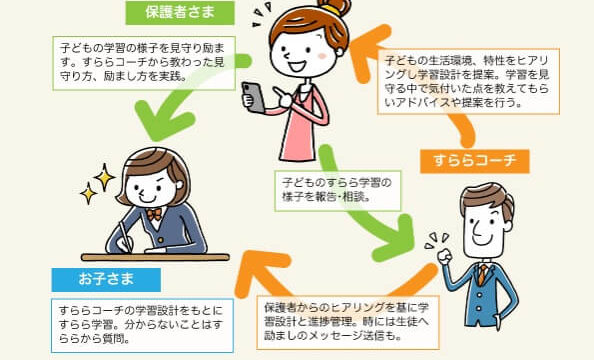

すららは子供一人一人に合わせたオーダメイド学習なので、すららコーチと連絡を取り合いながら、学習カリキュラムを組んで行きます。

今回も夏休み中に、2学期が始まったら学校でかけ算の勉強が始まるので、学習カリキュラムを組んで欲しいとお願いしていました。

すべての段を一度に覚えようとするのは、ハードルが高すぎる

まず初めに言われたのが、『すべての段を一度に覚えようとするのは、ハードルが高すぎる』ということ。

勉強が苦手、覚えるのに時間がかかると自覚している子では尚更だと思います。

まずは5の段だけ、2の段だけといった具合に1つの段ずつ覚えていくようにしました。

復習はすららを使わずに、練習用シートに書き込むだけでもOK

メールのやり取りの中で、すららコーチ自作の九九練習用シート(エクセル・PDF)を頂きました。

『出来ない段だけだとストレスになりそうなので、できる段から少しずつ増やしていくようにした方がいい』ということでした。

復習はすららの小テストでも可能ですが、すららを利用せずとも九九練習用シートでも手軽に復習が出来るのは、ネット環境がない場合での勉強に大助かりです。

覚えるまでには時間がかかるので、根気よく取り組む!!

小学校2年生のそうたでは、まだまだ一人で黙々と学習に取り組むことは難しい状態です。

そういった意味では、子供だけではなく親も一緒に根気強く取り組んでいかなければなりません。(発達障害やグレーゾーンの子であれば、尚のことですね)

(かけ算に限らず)すぐに一気に出来るようにはならないから、まずは根気強く続けて行ってくださいといつも声がけされます。

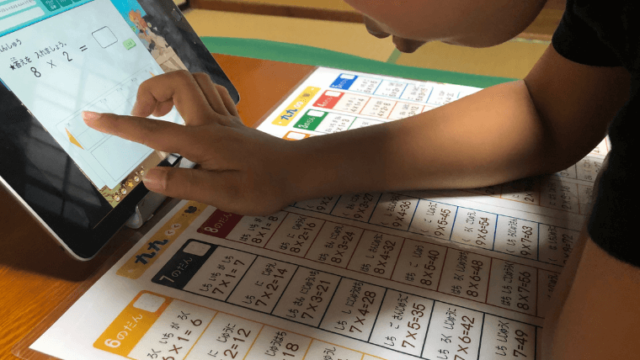

我が家のすららを使ったかけ算の学習方法

すららの学習内容は、レクチャー(基礎的な授業にあたる部分)・ゲーム・ドリル・小テストに別れています。

ある程度暗記ができるまでは、九九の一覧表を見ながらレクチャー・ゲーム・ドリルを解いていきました。

ある程度暗記ができるまでは、九九の一覧表を見ながらレクチャー・ゲーム・ドリルを解いていきました。

半分くらいはそらんじて言えるくらいに覚えてきたかな?という頃合いで、一度何も見ずに小テストで理解度の確認。

間違えた部分があれば、再度九九の一覧表を見ながらレクチャー・ゲーム・ドリルをしつこいくらい行いました。

小テストはランダムで問題が出るので、学校で先生に問題を出してもらうランダム出題にも対応出来ます。

すららの小テストは、間違いやすい部分をしつこいくらいに出題してくるので、弱点を克服するのにピッタリです。

九九の一覧表はコレを使っています

我が家ではちびむすドリル 九九表でダウンロードし、印刷してラミネート加工をして使っています。

トイレの壁に貼ったり、学習机の透明マットの下にはA3の大きいサイズを、持ち運び用にA4サイズを使い分けています。

トイレの壁に貼ったり、学習机の透明マットの下にはA3の大きいサイズを、持ち運び用にA4サイズを使い分けています。

九九の表(ポスター)と言えば、派手な色みのものが多い中、シンプル系な九九のポスターもありました。

これならお部屋のインテリアとも馴染みそう。