2学期ももう少しで終わる12月上旬、2回目の希望者のみの個人懇談がありました。

個人懇談の時間は10分前後と短い時間ですが、担任の先生ととても濃い内容のお話が出来ました。

そうたの個人懇談の内容と共に、担任の先生から教えてもらった、読書が苦手な低学年のお子さんが薄い本から少し厚い本に移行するためのポイントも併せて紹介したいと思います。

目次

担任の先生から見た、息子の2学期の様子と1学期からの変化は?

夏休み前初めての個人懇談をしてから、約5ヶ月。

担任の先生から、そうたの2学期の学習面・生活面での様子を伺いました。

まずは生活面から。

- 1学期に比べて、一緒に遊ぶ友達が変わった。

1学期は同じクラスの友達に誘われるようにして遊んでいたが、最近は3年生(一緒に剣道を習っている子)と外で遊ぶことが多くなっている。

同じクラスの子と遊んでいる時でも、自分のタイミングで遊びたくないなと思ったら1人でも教室に戻ってきている。1人でいることを寂しくない子なんだなと思う。

次は学習面について。

- 学習に対する態度はとてもいいが、授業最後に行うドリルで解けない問題が多い。

授業に習ったことを、その場で噛み砕いて理解出来るところまでいっていない。1人では理解出来ないでいた問題も、先生や支援員がサポートしてあげると理解して解ける。

情報を仕分けするチカラが弱い?

- かけ算はクラスで10番目くらいに終わっていた。

かけ算は家でも予習されていたこともあって、スラスラと出来ていた。

- 作文を書く際に、下書きと清書の文体に差がない。

先にどんな内容の作文にするか箇条書きのようにに書いてから清書をするが、清書の文章を見て書き終わりが「です、ます」になっておらず、箇条書きの文体のままになっている。(変わっていない)

算数の文章問題が苦手。国語のチカラ(読解力)をつけようと本を読んでいるが、本選びに苦戦

すららコーチも言っていたように、算数の文章問題を解くには国語の読解力の要素もとても大きいです。

すららコーチも言っていたように、算数の文章問題を解くには国語の読解力の要素もとても大きいです。

読書をさせたいと思っているが、ちょうどいい本を見つけられないのに困っていて問題を棚上げしていました。

少し厚い本だと何回に分けて読むことになるが、記憶力もあまり得意でないから、前読んだ内容を忘れてしまって読み進めているんじゃないかと思うことがあって、本選びに苦戦しています。

ではこんな感じのものはどうですか?と4つの案を出してもらいました。

- 教科書に載っているお話が本として出ているから、一度授業で習ったというとっかかりを利用して読んでみるのはどうか?

- 少しだけ分厚そうな本でも、1冊の中で短編集として話がいくつかに別れているものがある。1つのお話がそんなに長くないので、読みやすいのではないか?

- 少し長そうな本でも読み聞かせとして、一緒に読むと集中力が切れずに読めると思う

- 読み聞かせで印象的な場面まで読んで、続きは自分で呼んでねというスタイル(子供たちの「続きが知りたい!!」を刺激する)

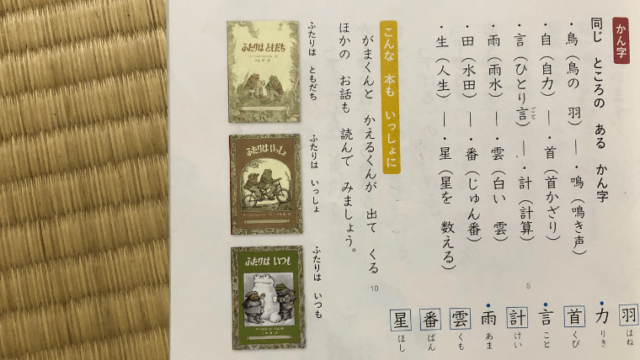

短編集の絵本の見本として見せてもらったのが、教科書にも載っている「お手紙」でした。

がまくんとかえるくんのイラストも、子供たちに人気なんだそうです。

教科書を見てみたら、参考ということで本の紹介もしっかりされていました!!

3学期にむけての方向性を考える

他に気になることはありませんか?と言われたんですが、読書のポイントを聞いて満足してしまって、3年生の学習面について色々と質問するのを忘れてしまいました。(帰ってから気づいた←遅い)

そうたに合った勉強法はこれかな?というのが何となくわかったので、出来るところからやっていこうと思います。

試したことをまた記事にしてシェアしますね(๑•̀⌄ー́๑)b