8月の夏休み後半から、すららでは算数の計算の基礎である『いくつといくつ』を何度も繰り返してきました。

11月半ば過ぎの今は『いくつといくつ』や『10になる数』もカンペを見ることなく、ほとんどスラスラと解けるようになってきたので、次の学習に進もうとしています。

毎日の100ます計算プリント・週4~5回のすららでの学習という頻度で、約3ヶ月ほどかかりました。

正直最初は出来るようになるのか、ワーキングメモリーの低さがどれだけ学習に影響しているのか手探りの毎日でしたが、コツコツ学習の威力を実際に目の当たりにしました。

母親的には長いトンネル模索中だった頃に書いていた記事はこちら。

目次

繰り上がりのたし算の解答時間で見る3ヶ月の変化

すららの学習の中に、繰り上がりの足し算の項目があります。

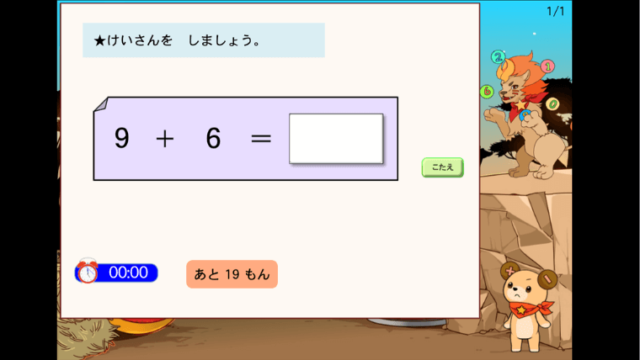

その中のゲームでは繰り上がりになる(合計が10以上になる)足し算の計算問題が20問出されます。

毎日の100ます計算プリント・週4~5回のすららで『いくつといくつ』の学習をしていく中で、たま~に腕試し的にどれくらいのタイム(解答時間)でクリアすることが挑戦していました。

(次の学習へ進めていいかの確認も兼ねて)

蓋を開けてみれば毎日コツコツ学習すれば、必ず結果はついてくる!というタイムをたたき出しました。

すららの計算問題20問ゲームは、こんな感じの計算問題が出ます。

タイム基準としては、20問2分で解ければパーフェクトのようです。

1回目(8月夏休み最後あたり) 10分以上かかる

2回目(11月始め) 5分30秒ほど

3回目(11月18日) 4分50秒ほど

3回目のタイムでようやく(ギリギリ)合格!の画面が!!

3回目のタイムの状態でも、パパッと頭の中で計算できる状態ではなく、紙に計算式を書き写してさくらんぼ計算をして・・・という感じです。

11月始めにあった授業参観では、繰り上がりのたし算を計算する際にさくらんぼ計算が出来ずにブロックを使って計算していたことを考えると、よく頑張っているなぁと思います。

毎日3ヶ月コツコツ続けた勉強内容は?

3ヶ月で5分以上時間を短縮できた勉強内容を公開します!

毎日勉強したもの

- 100ます計算プリント

週3~4で勉強したもの

- すららの『いくつといくつ』の学習(レクチャー・ゲーム・ドリルの3点セット)

100ます計算プリントの子供にあったドリル選び

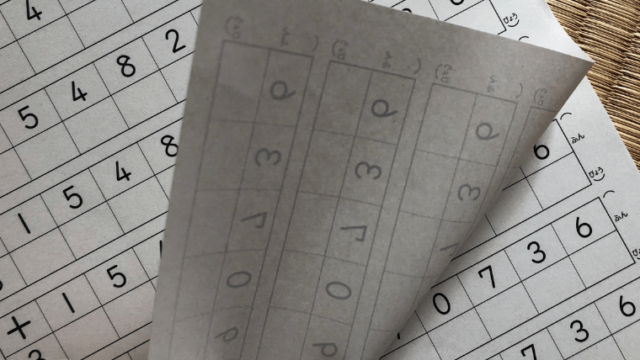

そもそも、いくつといくつの暗算が理解できていない という段階からだったので、ドリルはプレ徹底反復百ます計算ドリルから始めました。

プレ徹底反復百ます計算ドリルは、就学前の子が先取りで勉強する場合や、そうたのように計算が苦手な低学年の子が徹底反復をするのにピッタリのドリルです。

プレ徹底反復百ます計算ドリルの内容はこんな感じです。

- くりあがりのない たしざん(7日分)

- くりさがりのない ひきざん(7日分)

- 10になるかず(7日分)

- くりあがり たしざん(7日分)

- くりさがり たしざん(7日分)

- 十ますけいさん たしざん(9日分)

- 十ますけいさん ひきざん(9日分)

- 百ますけいさん たしざん(1日分)

- 百ますけいさん ひきざん(1日分)

- こたえ

わら半紙のようなくすんだ落ち着いた色みで紙質も薄く、力いっぱい消しゴムで消すと破れてしまいそう。

それでもドリル1冊500円(+税)はリーズナブル。

100ます計算プリントの効果的な練習方法

100ます計算プリントの学習をする際、効果的な練習方法があるのをご存知でしたか?

『陰山式ぜったい成績が上がる学習法』よりココは!!と思う部分を引用しますね。

例えばプレ徹底反復百ます計算ドリルは7日分・9日分しかないので、足りない分は印刷して14日分にして取り組んでいます。

百ます計算を指導する際の注意点

まず、集中を高めるために、100メートル競走のスタートのときのように、気迫を込めて「用意、スタート!」と号令します。

そして、ときにはタイムの進行を告知しながら、全力で取り組むよう促します。

子どもが解き終ったら、「1分23秒!」と素早く大きな声でタイムを知らせます。

我が家では30秒刻みで「30秒経過・・・1分経過・・・」と告知して出来るだけ全力で取り組んでもらえるようにしています。

100ます計算の方法以外にも、国語や社会などの勉強方法も乗っているのでの我が家のバイブルとして時々読み返しています。

すららの学習とすららコーチとの連携

オンライン学習 すららでは子供1人につき、1人のすららコーチが担当につきます。

すららでは逆のぼり・先取り学習も思いのままなのですが、まだまだ低学年ということもあり学習カリキュラムはすららコーチに設定してもらっています。

すららコーチには、子供が学習したゲームやドリルのクリア数や解答タイムを見ながら、今後学年が上がるにつれて弱点になりそうな部分の炙り出しとアドバイスを週1ペースで連絡を頂き、親とコーチの2人で子供の学習内容をどうしていくか決めています。

毎月の教材に任せっぱなしで親はよくわかってないとか、一体何から子供に始めさせていいのかわからない!ということも無いので、その辺は安心かもしれませんね。

それとそうたに言われて気づいたんですが、低学年のレクチャー(授業)は、理解できるようにと音声もゆっくりとしたペースに配慮されています。

(そうたのように、定着のため何度も何度も聞いていると、「ゆっくりすぎて遅い~!早く答え書きたいのに!」と思うようになるかもしれませんが;)

とりあえずは出来ているけどちょっと心配かな・・・という時は、学習項目に合わせて6問~20問程度の小テストを繰り返しすることで、もう一度学習し直す必要があるのか判断材料のひとつにもなりますよ。

百ます計算プリントの今後 完璧&タイムをどれだけ縮められるか

百ます計算には、目標タイムと論外タイムというのが存在します。

目標タイム

- 小学校低学年 2分以内

- 小学校中学年 1分30秒以内

- 小学校高学年 1分20秒以内

論外タイム

- 小学校低学年 3分以上

- 小学校中学年 2分30秒以上

- 小学校高学年 2分以上

『いくつといくつ』と『10になるかず』が理解出来てきたので、これからは計算の完璧は当たり前!タイムをどれだけ縮められるか!を意識しながら取り組んでいこうと思っているところです。

あと1ヶ月ほどで冬休み。

夏休みよりだいぶ短いとは言え、授業がストップしているこの期間を逃すわけにはいきませんね!!